- 1. ONLYOFFICE Desktop Editors — тот самый случай, когда «офиска» не бесит

- 2. Zotero — спасение для тех, кто тонет в источниках и ссылках

- 3. Joplin — заметки, которые не потеряются

- 4. GeoGebra — математика, которая оживает на экране

- 5. Visual Studio Code — редактор, который стал универсальным инструментом для всего

- Заключение: Linux — не просто система, а философия

Когда-то, в 2008 или 2007, я впервые поставил себе Linux «просто попробовать». Ну знаете, как это бывает: «А что, если я смогу жить без Windows?». Тогда всё закончилось позорно — после пары дней ковыряния я сдался и вернулся к привычным «окнам». Но потом, уже на работе, когда надоело бороться с вирусами, лицензиями и внезапными обновлениями, я снова вернулся к Linux — и на этот раз как я понял на очень долго. Скажу честно Linux не заменил Windows на 100%, но многие вещи перекочевали именно на Linux/

Сейчас, в 2025 году, Linux стал совсем другим зверем. Это уже не «система для бородатых программистов», а вполне уютное, быстрое и безопасное место для жизни. Особенно — для студентов. Установил, поднастроил под себя, и можно учиться, программировать, писать диплом или просто смотреть лекции без страха, что что-то зависнет в самый неподходящий момент.

Я хочу поделиться своим личным списком программ, которые реально упрощают жизнь студентам в Linux. Не рекламой, не пересказом инструкции, а тем, чем сам пользуюсь и что советую друзьям. Поехали.

1. ONLYOFFICE Desktop Editors — тот самый случай, когда «офиска» не бесит

Честно говоря, я долго думал, что без Microsoft Office жить нельзя. Все эти docx, xlsx, презентации — казалось, что без родного Word всё будет ломаться и ехать. А потом попробовал ONLYOFFICE Desktop Editors… и понял, что наконец-то кто-то сделал нормальную альтернативу для Linux.

Программа открывает и сохраняет всё, что угодно — от дипломов до сложных отчётов с графиками. Форматирование не едет, шрифты не превращаются в каракули, а таблицы выглядят так же, как у преподавателя на Windows. Это ли не чудо?

Интерфейс тоже приятный — без этих бесконечных панелей, кнопок и загадочных выпадающих меню. Всё на месте, логично и интуитивно. Для тех, кто недавно пересел с Windows, это прямо спасение.

А ещё можно редактировать PDF (да, прямо внутри, без Acrobat и прочих монстров), строить диаграммы и работать над документами вместе с друзьями. Я, например, писал руководство с напарником: он правил текст в Ubuntu, я в Fedora, и всё синхронизировалось через Nextcloud. Никаких конфликтов, никаких «ой, у меня старая версия файла».

И отдельный поклон разработчикам за плагин с искусственным интеллектом. Он реально помогает: подсказывает формулировки, переводит куски текста, считает формулы — и не тормозит. В общем, если учитесь и работаете с документами, ONLYOFFICE — мастхэв.

2. Zotero — спасение для тех, кто тонет в источниках и ссылках

Кто писал диплом, тот знает: самое страшное — не текст, а список литературы. Это бесконечные источники, цитаты, PDF, заметки… У меня когда-то был целый хаос из папок с названиями вроде «Новая папка (12)». Потом я открыл для себя Zotero — и жизнь стала лучше.

Zotero — это не просто программа, а личный библиотекарь. Она сама подхватывает статьи из браузера, сохраняет их, подписывает автора и год издания, и даже вставляет ссылки в текст по нужному стандарту (APA, MLA, Harvard — выбирай любой). Короче, если вы учитесь в вузе, Zotero — ваш лучший друг.

Можно Zotero интегрировать в Firefox и всё станет просто: нашёл статью, нажал одну кнопку — и она уже в Zotero, аккуратно сложена в нужную папку. Можно добавлять заметки, теги, фильтровать по темам. Даже синхронизация есть: всё хранится в облаке, ничего не теряется.

Работает на всех популярных дистрибутивах Linux – Ubuntu, Fedora, Debian. Ставится через Flatpak за пару минут. А главное — бесплатная. Да-да, вообще.

3. Joplin — заметки, которые не потеряются

Когда я читал про Joplin, у меня было ощущение, будто кто-то наконец понял, как я хочу хранить заметки. Это не просто блокнот, а целая система для организации мыслей, идей, задач и вдохновений.

Joplin поддерживает Markdown это означает, что можно оформлять текст без кнопок и панелей. Просто звёздочки, решётки и дефисы — и у тебя уже красивый форматированный документ. Для тех, кто пишет конспекты или статьи, — кайф.

У меня там всё: идеи для постов, список покупок, черновики, даже планы на отпуск. Всё можно синхронизовать с Nextcloud. Также есть функция шифрования. То есть никто, кроме тебя, не сможет прочитать твои заметки. В наше время это редкость.

Кстати, Joplin можно установить буквально где угодно: Flatpak, Snap, AppImage — выбирай на вкус. Я запускал его даже с флешки на другом ноутбуке — и всё работает. Надёжно, как старый ноут на Intel.

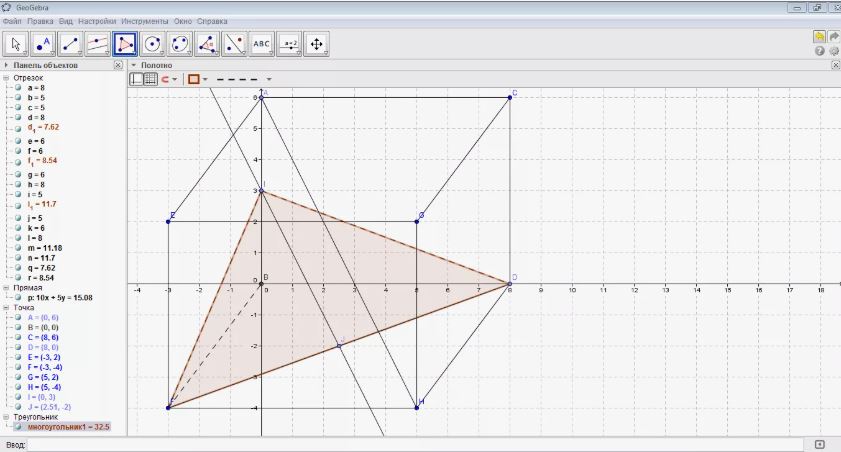

4. GeoGebra — математика, которая оживает на экране

GeoGebra — ещё одна бесплатная, с открытым исходным кодом, высокотехнологичная, динамичная и чрезвычайно образовательная программа для Linux. От других инструментов её отличает именно то, что она предназначена для обучения математике и естественным наукам, а значит, является полезным и необходимым инструментом для всех учащихся.

Благодаря возможностям этой программы в области алгебры, геометрии, математического анализа, статистики и анализа данных она также представляет собой богатую среду для математических исследований и визуализации, что делает её идеальной для студентов и преподавателей.

К моему сожалению, я не математик, а про эту программу мне рассказал приятель, который учится на физфаке. Он отзывается о ней максимально восторженно!

Я одним глазком посмотрел на нее и правда эта программа – просто праздник для тех, кто любит числа, уравнения и визуализацию. Можно строить графики, крутить их, менять параметры в реальном времени и сразу видеть, как всё меняется. Это не просто «учебная программа» – это реально мощный инструмент для обучения и даже научных исследований.

А самое приятное — всё бесплатно и работает под Linux без танцев с бубном. Можно ставить через .deb, AppImage или просто открыть веб-версию в браузере. Даже школьники разберутся.

5. Visual Studio Code — редактор, который стал универсальным инструментом для всего

Когда речь заходит о программировании под Linux, большинство студентов рано или поздно приходят к одному и тому же выводу: Visual Studio Code (или просто VS Code) – это не просто редактор. Это как швейцарский нож для разработчика. Я пробовал десятки альтернатив — от Sublime до Vim, но всё только пробую, а работаю только в VS Code.

Во-первых, он летает даже на не самых мощных ноутбуках. А во-вторых, расширяется до безумия. Хочешь писать на Python – пожалуйста. Нужно отладить C++ – без проблем. Разворачиваешь проект на React – и снова всё работает. Устанавливаешь пару плагинов, и редактор превращается в полноценную IDE, где можно и код писать и Git управлять и задачи планировать.

Особенно радует автодополнение и отладка — всё чётко, без подвисаний. В принципе даже диплом на нём можно сделать: писать скрипты, чертить схемы в Markdown, коммитить всё на GitHub прямо из окна редактора.

И да, у VS Code отличная интеграция с Linux. Его можно поставить хоть через apt, хоть через snap, хоть в виде .deb пакета. Работает в Ubuntu, Fedora, Debian – где угодно. Даже на Raspberry Pi можно запустить (я проверял из любопытства – тупит, но работает).

А если хочется полной приватности — можно взять форк VSCodium. Это тот же VS Code, только без телеметрии и лишних обращений к серверам Microsoft. Всё по-честному, всё под твоим контролем.

Короче, если ты студент, пишешь код, делаешь лабораторные, сайты, приложения или просто хочешь иметь красивый и мощный редактор тогда VS Code (или его «чистый брат» VSCodium) — лучший выбор. И, честно говоря, я не знаю, как вообще без него сейчас можно учиться программированию.

Заключение: Linux — не просто система, а философия

Если честно, Linux — это как велосипед: сначала страшно, потом не понимаешь, как вообще можно было жить без него. Эти программы — ONLYOFFICE, Zotero, Joplin, GeoGebra и VS Code – делают учёбу не просто удобной, а реально эффективной.

Ты контролируешь всё – данные, настройки, даже внешний вид системы. И при этом ничего не стоит. Ни подписок, ни рекламы, ни странных «принять пользовательское соглашение на 30 страниц». Просто ты и твой компьютер.

Так что если вы студент и задумываетесь, стоит ли переходить на Linux – мой ответ: стоит. Попробуйте хотя бы ради любопытства. А потом, возможно, останетесь навсегда.

Понравилась статья?

Помогите Setiwik.ru создавать больше глубоких обзоров и новостей. Один клик и ваш вклад помогает держать серверы включёнными и авторов мотивированными!

Поддержать проектСпасибо, что вы с нами!